বাংলাদেশে তিনবার গণভোট, চতুর্থটির প্রস্তুতি নিয়ে নতুন বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা | অক্টোবর ,১৬,২০২৫

সংস্কারের উদ্যোগে দেশে আবার আলোচনায় গণভোট। ইংরেজি শব্দ ‘রেফারেন্ডাম’–এর বাংলা প্রতিশব্দ ‘গণভোট’। জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত যাচাইয়ের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। এবার সেই গণভোটের আলোচনা ফের জেগে উঠেছে সংবিধান সংস্কার ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট তিনবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে—১৯৭৭, ১৯৮৫ এবং ১৯৯১ সালে। এর মধ্যে দুটি ছিল প্রশাসনিক গণভোট এবং একটি ছিল সাংবিধানিক গণভোট। প্রতিবারই গণভোটের পটভূমি ছিল রাজনৈতিক সংকট বা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রথম গণভোট: জিয়াউর রহমানের শাসনের বৈধতা

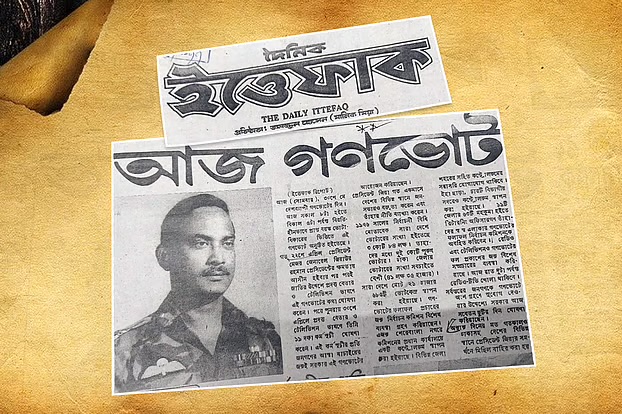

বাংলাদেশে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ৩০ মে। সেনাপ্রধান থেকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর শাসন ও কর্মসূচির প্রতি জনগণের আস্থা যাচাইয়ের লক্ষ্যে গণভোটের ঘোষণা দেন।

এর আগে, ২২ এপ্রিল তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে বলেন, জনগণের প্রত্যক্ষ মতামতের ভিত্তিতেই তাঁর শাসন চলবে। সেই অনুযায়ী সারা দেশে ২১ হাজার ৬৮৫টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয় সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

দৈনিক ইত্তেফাক-এর তথ্যানুসারে, তখন মোট ভোটার ছিলেন প্রায় ৩ কোটি ৮৪ লাখ। সরকারি ঘোষণায় জানানো হয়, ভোটের হার ছিল ৮৮ দশমিক ১ শতাংশ। এর মধ্যে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়ে ৯৮ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ‘না’ ভোট পড়ে ১ দশমিক ১ শতাংশ।

এই গণভোটের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান তাঁর নেতৃত্বের রাজনৈতিক বৈধতা পান এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

দ্বিতীয় গণভোট: এরশাদের প্রতি আস্থার যাচাই

দেশে দ্বিতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ। সে সময় রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। তাঁর নীতি, কর্মসূচি এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে জনগণের আস্থা যাচাইয়ের জন্য এই গণভোটের আয়োজন করা হয়।

ব্যালটে ছিল ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’—জনগণের আস্থা থাকলে ‘হ্যাঁ’ বাক্সে এরশাদের ছবিসহ ভোট দিতে হতো, আর আস্থা না থাকলে ‘না’ বাক্সে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, সেই গণভোটে ভোটের হার ছিল ৭২ দশমিক ২ শতাংশ। এর মধ্যে ৯৪ দশমিক ৫ শতাংশ ভোটার এরশাদের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ দেন এবং ৫ দশমিক ৫ শতাংশ ভোটার দেন ‘না’।

এই গণভোটের ফলাফলে এরশাদ সরকারের শাসন কিছুটা রাজনৈতিক বৈধতা পেলেও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তা প্রত্যাখ্যান করে, একে ‘প্রহসনমূলক’ গণভোট বলে আখ্যা দেয়।

তৃতীয় গণভোট: সংসদীয় গণতন্ত্রে ফেরার অনুমোদন

১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানে সামরিক শাসক এরশাদের পতনের পর দেশ নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ে প্রবেশ করে। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীশাসিত সংসদীয় পদ্ধতি পুনর্বহালের প্রস্তাব সংসদে আনা হয়।

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয় ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট। এরপর ১৫ সেপ্টেম্বর সারাদেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, যাতে জনগণ ‘রাষ্ট্রপতিশাসিত না সংসদীয়’—কোন শাসনব্যবস্থা চায়, তা নির্ধারণ করে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, সেই গণভোটে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৩৫ দশমিক ২ শতাংশ। মোট ভোটারদের মধ্যে ১ কোটি ৮৩ লাখের বেশি ভোটার সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ভোট দেন (‘হ্যাঁ’), যার হার ছিল ৮৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ। ‘না’ ভোট পড়ে ১৫ দশমিক ৬২ শতাংশ।

এই গণভোটের ফলেই বাংলাদেশ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে আসে, যা আজও চলমান।

গণভোট ফিরছে কেন?

২০২৪ সালের জুলাই মাসের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংবিধান সংস্কারের উদ্যোগ নিলে আবারও সামনে আসে গণভোটের প্রসঙ্গ। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়—সংস্কারের বৈধতা ও জনগণের মত যাচাইয়ের জন্য গণভোট আয়োজন করা হবে।

তবে সময় নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়েছে। জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোটের দাবি তুলেছে। অন্যদিকে বিএনপি ও অন্যান্য দল চায়, সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে হোক।

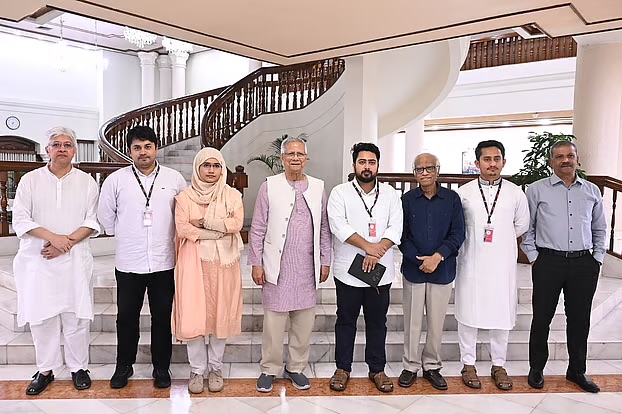

ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সাংবাদিকদের বলেন, “জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এবার গণভোটের লক্ষ্য।” তিনি জানান, রাজনৈতিক দলগুলো গণভোটের বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে, তবে সময় নির্ধারণের দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে।

বাতিল গণভোট আইন কীভাবে ফিরল

১৯৯১ সালের গণভোটের আগে দেশে গণভোট আইন পাস হয়। এতে সংবিধানের নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ সংশোধনের পর রাষ্ট্রপতি সম্মতি দেবেন কি দেবেন না—তা যাচাইয়ের জন্য গণভোটের বিধান রাখা হয়।

কিন্তু ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সেই বিধান বাতিল করা হয়। ফলে গণভোটের আইনিক ভিত্তি হারায়।

তবে ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টের রায়ে ওই সংশোধনী বাতিল হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার পাশাপাশি গণভোটের বিধানও পুনর্বহাল করা হয়। রায়টি কেউ চ্যালেঞ্জ না করায় এখন গণভোট আয়োজনের আইনি বাধা আর নেই।

বিশেষজ্ঞদের মতামত

লোকপ্রশাসন ও সংসদবিষয়ক গবেষক অধ্যাপক ড. নিজাম উদ্দিন আহমেদ মনে করেন, “গণভোট যদি করতেই হয়, তবে সংসদ নির্বাচনের আগে নয়।” তাঁর মতে, এতে ব্যয় বেড়ে যাবে এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতির অভাবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

তিনি বলেন, “একটি গণভোট আয়োজন করতে কয়েক শ কোটি টাকা খরচ হবে। ব্যালট পেপার ছাপানো, কর্মকর্তা নিয়োগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা—সব মিলিয়ে এটি একটি বড় আয়োজন।”

অধ্যাপক নিজাম আরও বলেন, “বর্তমান নির্বাচন কমিশনের প্রশাসনিক সক্ষমতা সীমিত। তাদের দিয়ে নির্বাচনের আগে গণভোট আয়োজন বাস্তবসম্মত নয়।”

তবে তিনি স্বীকার করেন, সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে গণভোট আয়োজন সম্ভব। “ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মানুষ তিনটি ব্যালটে ভোট দেয়—চেয়ারম্যান, নারী সদস্য, সাধারণ সদস্য। সুতরাং দুই ব্যালটে ভোট দেওয়া ভোটারদের জন্য কঠিন হবে না,” বলেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ. ম. আলী রেজা মনে করেন, রাজনৈতিক দলগুলো ইতোমধ্যেই বেশ কিছু বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছেছে। তাঁর মতে, “গণভোট আয়োজনের দিনক্ষণ নিয়েও আলোচনা ও সদিচ্ছা থাকলে ঐকমত্য সম্ভব।”

তিনি আরও বলেন, “গণভোটে যাওয়ার আগে জনগণকে বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষিত ও সচেতন করতে হবে। জুলাই সনদ বা সংস্কারের অর্থ কী, সেটি বুঝিয়ে দেওয়া জরুরি।”

দুটি গণভোটের সম্ভাবনা

সংসদবিষয়ক গবেষক অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমেদের মতে, সব রাজনৈতিক দল যদি মতপার্থক্য ভুলে ঐকমত্যে পৌঁছে, তাহলে সামনে দেশে দুটি গণভোটের সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি বলেন, “একটি হবে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত যাচাইয়ের জন্য, আর অন্যটি হবে নতুন সংসদ গঠনের পর সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন বিষয়ে জনগণের মতামত নিতে।”

অর্থাৎ, সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু ও বাস্তবায়নের দুই ধাপেই জনগণের ভোটে অনুমোদন নেওয়ার চিন্তা করছে সরকার ও ঐকমত্য কমিশন।

গণভোট: গণতন্ত্রের পরীক্ষাক্ষেত্র

বাংলাদেশের ইতিহাসে গণভোট শুধু রাজনৈতিক বৈধতার প্রশ্নে নয়, বরং জনগণের মতামত যাচাইয়ের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। তিনটি গণভোটের ফলাফলেই শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে—একবার সেনাশাসনের বৈধতা, একবার সামরিক শাসকের অবস্থান, এবং একবার গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন।

এবারের গণভোটের লক্ষ্যও রাজনৈতিক রূপান্তর, তবে পার্থক্য হলো—এবার তা হতে যাচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক ঐকমত্যের অংশ হিসেবে, সামরিক প্রেক্ষাপটে নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গণভোটের সফল আয়োজন নির্ভর করবে রাজনৈতিক আস্থা, প্রশাসনিক সক্ষমতা ও জনগণের সচেতনতার ওপর। দেশের ইতিহাসে চতুর্থ গণভোট তাই শুধু একটি ভোট নয়, হতে পারে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সূচনা।